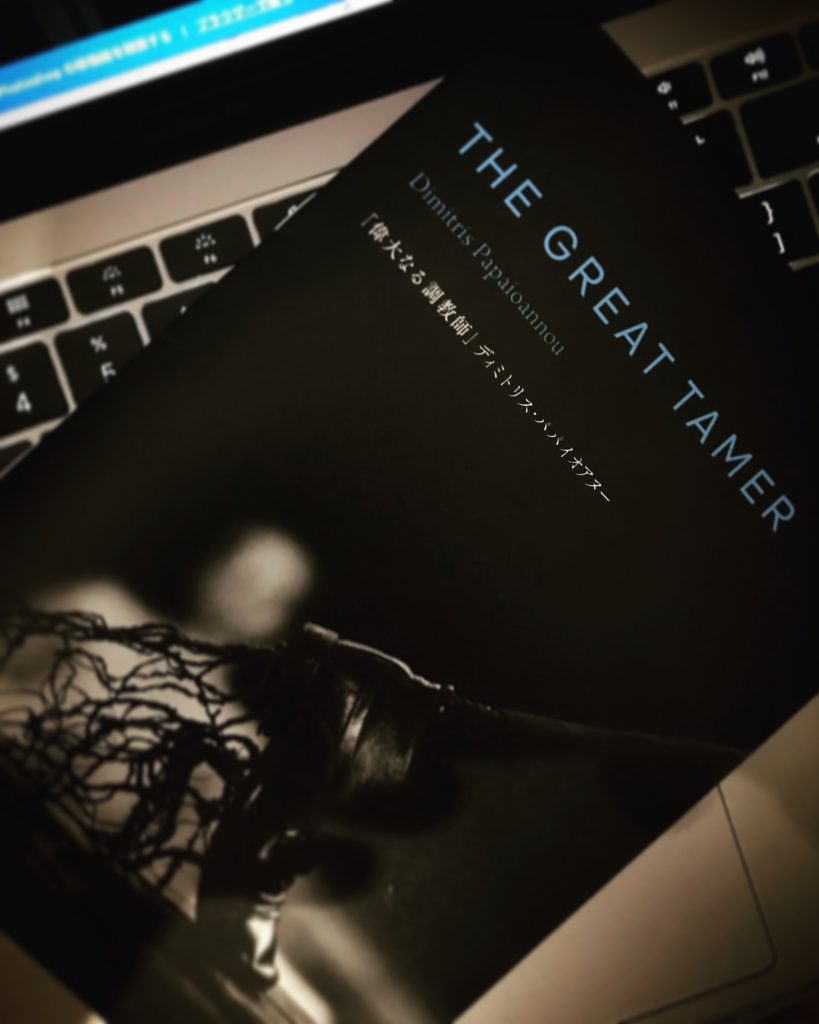

ディミトリス・パパイオアヌー“偉大なる調教師”を鑑賞に京都はロームシアターへ。

◇

今、ぼくは日本の天皇を論じようとしている。この課題が自らの身体をはるかに超えることはあきらかだが、その課題と同じかそれ以上に大きな課題に肉薄しようとしているギリシア人がいる。ディミトリス・パパイオアヌーである。僕よりわずか十二歳年上にすぎないこの男は、天皇どころか、自然史の神話に取り組んで、臆するところがない。

◇

人間は、自然を省みて、しかも満腔の敬意を込めて、《自然史》という。それが人間のする、自然に対する《神》に等しい、近代最高の表現なのである。といっても、どこまでもそれは人間的なものだ。そこには死があり、恋があり、戦争がある。それがどうしようもなく、人間の自然なのだ。かつて中上健次は、文学を活性化する戦争の効用について語ったことがあった(「戦争を欲する子供たち」)。パパイオアヌーの“偉大なる調教師”もまた、そうした不穏な力に溢れた傑作である。“偉大なる調教師”とは、「時間」の偉大に感じ入ったギリシア人のことわざであり、それはぼくのような歴史家にとっても重要な、ギリシア人ならではの悟達である。時はすべてを調教する、という。だが、パパイオアヌーの描く神話的な歴史が、いかに歪なものか。人間(日本人の?)の感じる“調教”の語感とは裏腹に、舞台上を行き交う舞踏のすべてが、形式を逸脱する力に満ちている。それは、国家によって均されたものとはちがう。国家は均されたものを好む。だが自然は、歪を許している。

◇

舞台で踊る裸の男女の肉体を間近にみて、ひるがえって人間の、あるいは生命の滑稽さ・奇妙さに感心する。彼ら・彼女らの肉体はどこまでも美しい。それでいて、度はずれに歪なのだ。どこをどう見ても均整のとれた、天空に漂う惑星に住まいしながら、奇跡的に誕生した生命はなにゆえ、このような特異な身体性を帯びるにいたったのだろうか。輝く恒星、美しい軌道を描いてそれを巡る惑星、それら美しい球体はどこにもなく、ボウフラから人間にいたるまで、あるいはバクテリアから昆虫にいたるまで、醜いという以外には共通点もない、似ても似つかぬそれらすべてをわれわれは生命というのだ。たとえゴヤやレンブラントなどの古典からの引用が目についたとしても、むしろそれらは自然史のなかに配置されているがゆえにこそ、意味をもつ。人間身体の—要するに性なるもの、生なるもの、それらの奇妙さ、滑稽さ、それらが帯びるに至った聖性が描かれているがゆえにこそ、それらは古典なのだ。

◇

舞台に厚く重ねられたベニヤ板は、歴史の地層であり、それを引き剥がせば数多の神話が立ち現れる。あらためて現実に帰って舞台を眺めてみれば、そのすべては、現代のテクノロジーとは無縁の《からくり》にすぎない。テクノロジーによって外連味をきかせるパフォーマーの多い昨今、パパイオアヌーのそれはあくまで“ローテク”である。少年時代に興じた手品のような、前時代的な大道芸風のからくりを観衆に見せつけながら、肉体の重みがもつ説得力を前に、われわれは息を詰め、沈黙せざるを得ない。涙と笑いの狭間で、どちらともつかない感情にとまどいながら、ただ心は踊っている。パパイオアヌーとその仲間たちは、この世界の変化だけを見つめ、その変化を現代人に伝える巫女のように、滑稽に、そして奇妙に踊る。観衆の心が、行く先もわからずたどたどしく踊るのと同じように。

◇

ラスト—すなわち自然史の末端は、個人的な体験で締められる。といっても、それもまた、自然史の一部である。トラウマや個人史とは無縁の一ページである。不意に、ニューヨークの自然史博物館に、その館内で唯一、恐竜と並んで、“ヒロヒト”の《固有名》を冠した人物の写真が飾られていたことを思い出した。

◇

とにかく、よいものを見ることができたと喜んでいる。近くある天皇論の仕事も、この強度でなされねばならないと、思った次第である。日本人には耳慣れない、パパイオアヌーという音列を記憶した、大切な一日になった。